當美國企業在用 AI 重寫組織結構,台灣企業仍把它當作「效率工具」。

這不是技術差距,而是思維代差。AI 革命的核心,不在算力,而在誰敢拆掉自己。

2025 年,美國科技巨頭們在華爾街的聚光燈下,上演著一場矛盾的戲劇:營收屢創新高,裁員速度卻前所未見。這不是景氣衰退的止血,而是一場由 AI 主導的組織革命。微軟、亞馬遜、Meta 等企業,不是在削減成本,而是在重寫結構。此時的台灣,仍有太多企業把 AI 當作「輔助員工的工具」,而不是「重構企業的引擎」。美國企業在重寫遊戲規則,而我們還在更新版本,這中間的落差,就是下一個十年的勝負線。

華爾街的算計:越裁員,越賺錢

過去企業裁員是為了止血,如今裁員是為了加速。亞馬遜執行長 Andy Jassy 在 2025 年宣布裁減 14,000 個企業職位時說得很直白:「我們要讓組織更快反應、更少層級、更強所有權。」這背後的邏輯,是先移除那些 AI 即將取代的職務,讓公司變輕、變快,成為能與機器並行運作的結構。與此同時,微軟 2025 年第三季的資本支出暴增至 349 億美元,年增 74%,主要投向 AI 雲端與 GPU 基礎設施。表面上在裁員,實際上在「換算力」。人力成本被轉化為可擴展的 AI 資本,流程被自動化、邊際成本下降,企業的效率與獲利因此雙雙躍升,形成「越裁員、越賺錢」的結構性算計。

台灣的效率陷阱

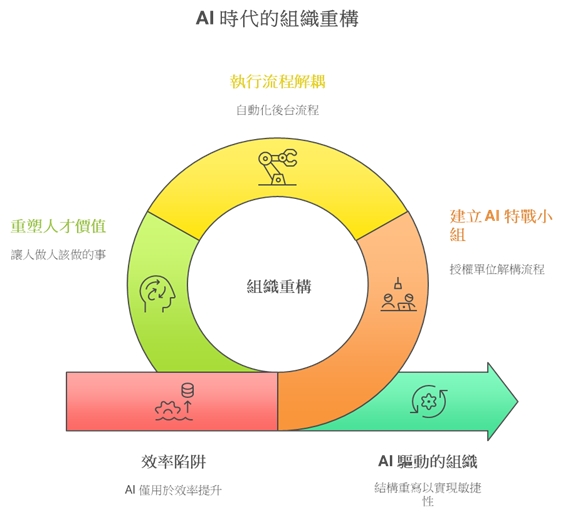

反觀台灣,多數企業仍停留在「讓員工更快完成工作」的思維。聽起來合理,其實危險。當 AI 被當成效率工具,而不是結構引擎,企業就陷入「效率陷阱」:流程變快,結構不動;員工更忙,企業卻沒有變聰明。真正的阻力從來不是技術,而是人。中階主管害怕資訊透明化會削弱權力,員工雖然樂於提升效率,卻不願角色被重新定義。推動 AI,其實就是推動「去中介化」,逼組織重新審視哪些層級、哪些流程、哪些決策仍有存在的意義。

白領階級的消失與企業解構

未來三到五年,衝擊最大的不是藍領,而是白領。那些整天坐在電腦前、工作內容高度可被數據化與模式化的知識工作者,正被技術慢慢「消音」。根據 Goldman Sachs 研究,美國約 46% 的辦公與行政支援職位、44% 的法律職位已暴露於高度自動化風險中。換句話說,人事、法務、會計、稽核、總務、初階工程等職能——這些被視為「穩定、高薪、安全」的白領角色,正在失去存在理由。例如,財務規劃與分析(FP&A)部門導入生成式 AI 後,預估可降低 4% 至 7% 的營運成本。會計師不再記帳,而是詮釋數據;法務不再審約,而是判斷風險。AI 奪走的不是工作,而是「可被複製的價值」。

給企業主的緊急行動建議

這場革命不是技術升級,而是企業靈魂的重建。能不能活下來,不取決於技術成熟,而在於你敢不敢拆掉自己。

一、建立「AI 特戰小組」——直屬 CEO 的權限單位

不要讓 AI 專案被困在資訊部門。成立一支直接向 CEO 報告的特戰小組,其任務是全面解構流程,重新設計 AI 時代的最佳組織藍圖。這不只是導入工具,而是重塑企業神經系統的工程。

二、執行「流程解耦、內部先行」

優先自動化後台流程,釋放資金與人力。但對不同產業,AI 導入的節奏不能一刀切。對於金融業這類高互動、高風險的客服職能,AI 的「幻覺」(hallucination)問題尚未完全受控。依據金管會 113 年發布的《金融業運用人工智慧(AI)指引》,AI 可用於輔助客服人員、提升效率與一致性,但不得在無人工監督下,獨立作出涉及客戶權益的關鍵決策。換句話說,AI 暫時是客服的「助理」,不是客服本人。它能協助分析資料、回答常見問題,讓人工客服更快、更準、更有溫度地服務客戶。這樣做既符合法規,也讓金融業能在合規中學會新速度。至於非特許行業、沒有嚴格監理限制且問題單純的客服場景,我反而鼓勵企業積極導入 AI 客服。這是 AI 發揮最大邊際效益的領域,它能處理八成以上的標準化詢問,讓人力被釋放到更高價值的溝通與創造任務上。AI 不只是節省人力的工具,而是讓人力回到「該在的位置」。

三、重塑人才價值——讓人做「人該做的事」

別把 AI 教育侷限成「操作技巧課」。操作當然重要,那是進入新時代的基本語言,但如果只停留在教員工「會用 AI」,那只是讓舊組織跑得更快而已。AI 是一個結構性的衝擊,真正該學的,是如何與 AI 共構決策、監督 AI 的判斷,以及用批判性思維導正 AI 的偏誤。AI 不是讓人變快的工具,而是讓結構變新的力量。若只把 AI 視為效率提升的工具,那你就太小看 AI 了。

AI 革命不會為誰放慢腳步。在這場重構中,不是 AI 取代人,而是用 AI 的人取代不用 AI 的人;不是公司被技術顛覆,而是願意重組的公司,取代拒絕改變的公司。

文章來源:林坤正